Was genau ist eigentlich Grübeln?

Grübelgedanken kommen meistens, wenn wir zur Ruhe kommen und uns entspannen wollen. „Hätte ich damals bloß…“, „Warum habe ich nur…“, „Wieso habe ich nicht…“ – typische Gedanken, die uns stundenlang beschäftigen können. Wenn wir grübeln, denken wir anhaltend über Probleme und ihre Ursachen nach, kommen aber zu keinem Ergebnis. Sprich: Wir hängen gedanklich in der Vergangenheit fest und drehen uns dabei im Kreis. Wir kauen wortwörtlich auf einem Problem herum. Weshalb auch der Fachbegriff Rumination, also Wiederkäuen, so wunderbar treffend ist.

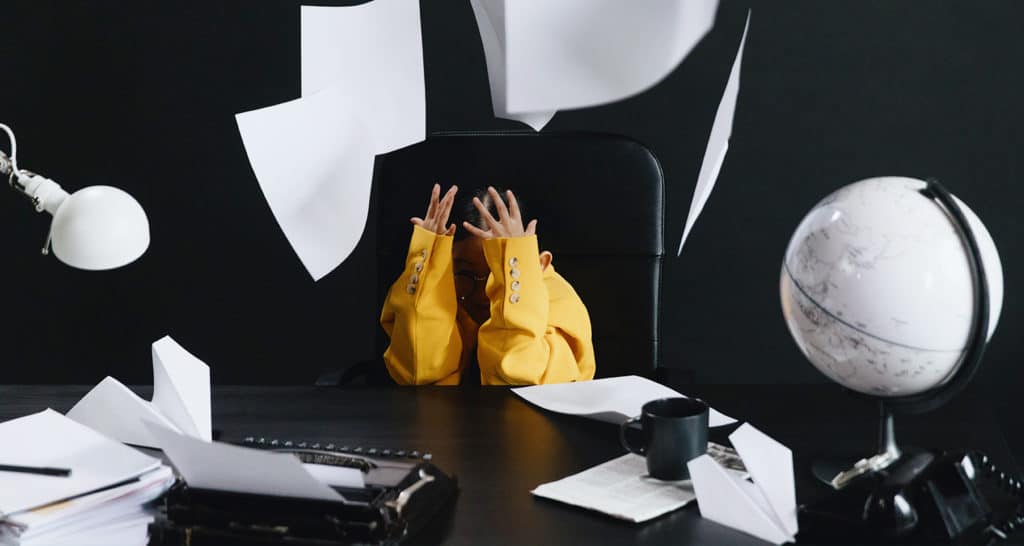

Manche von uns halten ganze Vorträge oder Monologe in ihrem Kopf oder gehen minutiös vergangene Konflikte durch. Andere kreisen um Fragen, die sie auch nach Stunden, Tagen oder Jahren nicht zu beantworten vermögen, andere üben sich in einfallsreicher Selbstzerfleischung. Das kostet nicht nur Lebenszeit, sondern geschieht oft auch in Situationen, in denen wir die Aufmerksamkeit eigentlich ganz woanders haben wollten oder sollten. Das Ergebnis: Das Gehirn läuft auf Hochtouren, die Stimmung kippt, die Energie schwindet und an Entspannung ist nicht zu denken. Übrigens – Stress und Aktiv-Sein sind für viele Menschen eine willkommene Ablenkung von Grübelgedanken, denn dies fühlt sich oft besser an oder ist leichter zu ertragen als unangenehme, unbequeme Gedanken. Das Problem dabei: Sobald die äußere Ablenkung nachlässt melden sich unsere Grübelgedanken wieder, die uns zum ausgedehnten Zweifeln, Hadern, Ärgern und Bereuen – alles typische Formen des Grübelns – einladen.

Warum grübeln wir überhaupt?

Grübeln kann als „sauer gewordenes Nachdenken“ betrachtet werden. Es beginnt oft mit dem durchaus vernünftigen Vorsatz aus der Vergangenheit lernen zu wollen. Anfangs denken wir dann vielleicht tatsächlich noch zielgerichtet über ein Problem nach. Jedoch kommen wir dann unbemerkt vom Weg ab, stellen uns gedanklich immer wieder die gleichen Fragen stellen und beißen uns an emotional belastenden, unangenehmen Fragestellungen fest – ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Tatsächlich lassen sich viele Themen nicht durch Noch-mehr-Nachdenken lösen. Das ist ein wichtiges, faszinierendes Paradox unseres Denkens: Die Annahme, dass viel Denken viel hilft, ist oft nicht passend – ganz im Gegenteil.

Dazu ein Beispiel: Wir suchen eine gute, günstige Unterbringung für den Jahresurlaub. Natürlich beginnen wir damit, die Angebote zu vergleichen – Preis, Lage, Unterkunft, die verfügbaren Termine und dann auch noch die Pauschalangebote. Die anfängliche Planungsfreude wird schnell getrübt von der Tatsache, dass die schönsten Objekte schon vergeben sind und es melden sich Gedanken wie „Hätte ich doch schon früher gebucht“. Schließlich entscheiden wir uns zwar für eine Unterbringung, verderben uns aber die Vorfreude und vielleicht sogar den Aufenthalt, wenn wir uns gedanklich ständig mit dem Vergleich mit der vermeintlich besseren Alternative beschäftigen.

Was die wichtige Unterscheidung zwischen Nachdenken und Grübeln erschwert:

- In der Umgangssprache unterscheiden wir leider oft nicht zwischen zielgerichtetem Nachdenken und kreisenden Denkprozessen. Das machen Sätze wie „Er hat so lange über das Problem gegrübelt, bis er schließlich eine Lösung gefunden hat“ deutlich.

- Wir alle kennen aus unserer Erfahrung Situationen, in denen wir nach zeitintensivem Grübeln schließlich doch eine Lösung gefunden haben. Leider vernachlässigen wir hier, dass wir die gleiche oder eine ähnlich gute Lösung vermutlich auch schneller und mit weniger gedanklicher Anstrengung hätten finden können.

- Wir alle haben eingeübte Denkmuster – Denkgewohnheiten. Viel zu selten weichen wir von eingefahrenen Denkgewohnheiten ab und probieren alternative Strategien aus. Wir schlagen also gewohnheitsmäßig beispielsweise immer wieder den Mehr-Nachdenken-hilft-Pfad ein, statt es hin und wieder mit Weniger-Grübeln als Alternative zu versuchen. Es fehlt deshalb die Lernerfahrung, um unterschiedliche Ansätze vergleichen zu können. Im zweiten Teil unseres Beitrags laden wir dazu ein, neue Denkstrategien auszuprobieren.

Warum grübeln wir nachts so viel?

Tagsüber ist der Kopf meistens beschäftigt. Wir arbeiten, haben zu tun, unterhalten uns mit anderen und sind dadurch vielen unterschiedlichen Reizen ausgesetzt, die unsere volle Aufmerksamkeit fordern. Grübel-Auslöser haben so oft keine Chance, weil wir gar keine Zeit haben, uns mit ihnen zu beschäftigen. Nachts hingegen haben wir Zeit, sind weniger abgelenkt und mit unseren Gedanken alleine. Dann ist das Risiko viel höher, sich in kreisenden Gedankengängen zu verrennen.

Einige Menschen nehmen deshalb an: „Wenn mir tagsüber äußere Reize helfen, nicht zu grübeln, dann brauche ich die auch nachts“. Sie hören dann zur Ablenkung zum Einschlafen Podcasts oder lassen den Fernseher laufen. Wenn solche Strategien jedoch mit dem Ziel eingesetzt werden, schwierige Gedanken zu vertreiben oder zu unterdrücken, kann dies problematisch sein. Das ist nämlich anstrengend und funktioniert meist nur kurzfristig – früher oder später holen uns die unterdrückten Gedanken wieder ein. Gesünder und nachhaltiger ist es, den richtigen Umgang mit den eigenen Gedanken zu üben, um so das Grübeln auch langfristig stoppen zu können.

Metakognition verstehen – in 5 Mails

In den nächsten 5 Wochen erhältst Du eine E-Mail pro Woche und lernst wichtige Basics über Deine Denkprozesse und welche Rolle Metakognitionen dabei spielen.

Welche Folgen hat Overthinking wie übermäßiges Grübeln ?

Wir grübeln alle hin und wieder – das ist völlig normal und harmlos. Wer sich aber zu lange mit belastenden Gedanken beschäftigt, entwickelt ungünstige mentale Gewohnheiten und setzt die eigene Psyche unnötigen Belastungen aus. Die psychologische Forschung zeigt: Ständiges Overthinking wie Grübeln, Hadern oder Ärgern erhöht das Risiko für psychische Erkrankungen. So hat auch Adrian Wells belegt, dass Grübeln die Hauptursache für Depressionen ist, und setzt mit seiner Metakognitiven Therapie genau an der Reduktion kreisender Denkprozesse an. Das gleiche Prinzip wirkt in der Stressprävention und beim Mentaltraining im Leistungssport. Denn im Wettkampf kann sich sogar kurzes Overthinking, also Zu-viel-Denken, negativ auf die sportliche Leistung auswirken. Weniger Overthinking ist also eine wichtige Schlüsselfertigkeit, um im Alltag mental gesund und leistungsfähig zu sein.

Denn: Im Alltag ist gerade bei häufigem Grübeln die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir ein negatives Selbst- oder Weltbild entwickeln und zementieren. In der Regel führt das zu unnötiger Belastung bis hin zu Leidensdruck. Wer ständig grübelt, kreist auf eine ungünstige Art um sein Innenleben und ist zudem stark abgelenkt, was sich im Job und Alltag ungünstig auswirkt. Auf Dauer kann Grübeln zu Passivität und Inaktivität führen, Verzweiflung erzeugen und depressiv machen. Vor allem, wenn wir kein Bewusstsein dafür haben, dass wir ständig in Grübelschleifen landen, kann dies schädlich für unsere Psyche sein. Wir fühlen uns dann einfach schlecht, ohne genau zu wissen, warum.

Die Professorin Simone Kühn hat in einer Studie am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin gezeigt, dass beim Grübeln hauptsächlich jene Hirnregionen aktiviert sind, die mit Konflikten assoziiert werden. Kein Wunder, dass wir uns beim Grübeln körperlich anspannen und oftmals nicht schlafen können.

Grübeln wirkt sich auch auf unsere Umwelt aus. Es ist ein Stimmungskiller, lenkt den Blick auf die Vergangenheit und kann sich regelrecht toxisch auf Motivation und Produktivität von Teams auswirken. Wer kennt nicht die ansteckende Wirkung von Kommentaren in der Kaffeepause wie „Das alte Büro war viel schöner!“, „Dem alten Chef wäre das nicht passiert!“ oder „Die alte EDV war viel besser!“. Spontan entwickelt sich ein „Teamgrübeln“ über bessere Zeiten und darüber was im Unternehmen alles verkehrt gemacht wurde.

Körperlich und psychisch tun wir uns mit Grübeln, Hadern und Ärgern also keinen Gefallen. Im Teil 2 des Beitrags erfahrt Ihr, wie wir leichter damit aufhören können.